|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

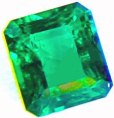

Tourmaline chromifère de Tsaniria. Tourmaline chromifère de Tsaniria.

|

|

En 1989, le dénommé Tombomana trouve des pierres vertes

|

| couleur émeraude en déplaçant de gros cailloux pour |

| construire un tombeau. |

| Peu après, il quitte sa région d' Andrambali, la découverte |

| est oubliée. |

| En 1992, je vois une tourmaline chromifère de grande taille |

| dans la main d'un commerçant Indien de Amboasary, |

| lieu distant de 150 kilomètres. |

| Le fameux Tombomana est de retour chez lui en 1994, il |

| profite de reprendre les recherches des tourmalines. |

| En octobre 1995, le jeune homme se trouve à Ampamata, |

| à 190 kilomètres de chez lui où il pratique son métier, |

| l’enseignement. C'est là que nous le rencontrons et |

| c'est à cette période que le gisement de Tsaniria |

| est exploité, il produira de petites quantités de |

| tourmalines chromifères durant deux ans. |

|

|

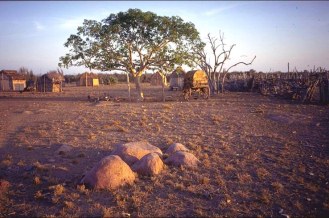

Le gisement de Tsaniria en 1995.

|

Tombeau Antandroy

|

|

La tribu Antandroy vivant dans le sud de Madagascar, |

|

se consacre principalement à l'élevage d'animaux, |

|

notamment les zébus. L'une de ses coutumes ancestrales |

|

les conduit à réaliser des maisons toujours plus petites |

|

que celles de la génération précédente. |

|

Par contre, à la mort d'un propriétaire de zébus, le |

|

troupeau est entièrement sacrifié, les cornes des animaux |

| CARACTERISTIQUES DES TOURMALINES |

|

serviront à orner sa luxueuse et dernière demeure. |

| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Le grenat spessartite. Le grenat spessartite. |

|

| Les premières citations de spessarites dans la région |

Exploitation du grenat spessartite dans les taneti |

| ont été faites par le géologue Henri Besairie en 1946. |

(terrains bordant la rivière) à Ambohimarangitra. |

| Les colons français exploitaient l’or et le grenat dans la |

|

| rivière Besafotra entre Ankaboka et Ambohimarangitra, |

| lieu situé à 25 kilomètres du village le plus proche. |

|

| En 1972 un trax s’est frayé un chemin sur 30 kilomètres |

| jusqu’à Ankaboka pour y exploiter les spessartites au |

| bord de la rivière au lieu dit Beakoho, ceci pendant une |

| année. |

|

| Puis, les spessartites restèrent oubliées jusqu'en |

| 1996, date à laquelle elles furent extraites de la rivière et |

| des terrains adjacents pour fournir momentanément le |

| marché international. |

|

|

| Spessartite de |

| Ambohimarangitra. |

|

|

SPESSARTITE SPESSARTITE |

|

|

|

|

|

|

Le gisement de spessartite se trouve derrière |

| la colline de Ambohimarangitra située au |

| centre de la photo sur la ligne d'horizon.( Au |

| premier plan, la rivière Besafotra.) |

| Ce gisement est exploité en alluvion et se |

| trouve dans le système géologique dit du |

| "Vohibory", composé principalement de |

| gneiss à amphibole et de schistes verts, les |

| précieux grenats oranges sont |

| vraisemblablement issus de |

| pegmatites sodolitiques. |

| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

|

|

Tourmaline Liddicoatite. Anjanabonoina. Tourmaline Liddicoatite. Anjanabonoina. |

|

Travail dans la mine de Anjanabonoina. |

RUBELLITE

|

Rubellite, Anjanabonoina.

|

¦ HAMBERGITE ¦ RHODIZITE ¦ TOURMALNE CRYSTAL ¦

|

| La Mine de Anjanabonoina, située dans les hauts |

| plateaux, exploitée dans un gisement éluvionaire, |

| a produit des rubellites, tourmalines vertes, brun-orangé, |

| rose, bleu-ciel, violet, et des pierres rares. |

|

| Le gisement fut découvert en 1894 par Émile Gautier. |

|

|

| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Orthose jaune d' Itrongay. Orthose jaune d' Itrongay. |

Le gisement d'Itrongay dans le sud était connu de longue |

| Se trouve en éluvion, mais provient d'une pegmatite à |

date pour avoir été l'unique producteur d'orthose jaune au |

| diopside d'un type très spécial qui présente la |

monde. C'est en 1988 que deux nouveaux dépôts furent |

| particularité unique de n'être formée que de |

découverts à proximité. |

| minéraux transparents. |

|

ORTHOSE ORTHOSE

|

|

| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Grenats Malaya trouvés dans une leptynite en 1996.

Cette pierre démontre une capacité exceptionnelle a restituer la lumière grâce notamment à son indice de réfraction élevé, y compris en condition peu éclairée.

|

Ce jour de juillet 1996, la leptynite, roche mère des |

| malaya était si dure que le travail à la main parut |

| déraisonnable à ses découvreurs, quelques échantillons |

| furent néanmoins extraits. |

| C'est en septembre 1998 qu'un gisement éluvionaire fut |

| mis au jour à environ un kilomètre du premier. La ruée vers |

| l'or ne dura pas, car la couche de terre renfermant les |

| pierres était modeste et le dépôt s'épuisa rapidement. |

| D'autre part, la découverte simultanée des saphirs de |

| Ilakaka attira là-bas des gens de toute l'île dès la fin 1998, |

| le gisement fut donc abandonné. |

| MALAYA |

Découverte du Malaya Découverte du Malaya |

La composition chimique du Malaya résulte d'un mélange entre différents types de Grenats, incluant le Grossulaire, la Spessartite, l'Almandin et le Pyrope. ( Mn3Al2(SiO4)3, Silicate de Manganese et d' Aluminum.) IR. 1.76 - 1.78

|

|

| Sur la route du Malaya. |

Le grenat Malaya a été trouvé sous d'épais buissons |

| desséchés côtoyant des cactus. |

|

|

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

|

le Sphène ou Titanite. le Sphène ou Titanite. |

|

|

|

|

|

|

A Madagascar, on rencontre le sphène de qualité gemme au |

|

| Nord-Est, et au centre Nord-Ouest. |

|

| Des minéraux bruns et opaques se trouvent associés à la scapolite |

|

| dans le Sud-Est. |

|

|

|

| De couleur distinctement |

|

|

| dichroïque, son indice de |

|

| réfraction se situe au-delà |

|

| de l'échelle du réfractomètre. |

|

|

|

Découverte des Sphènes Découverte des Sphènes |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Géologie régionale et métamorphisme. |

|

|

|

|

|

|

|

| Dès 1922, l'hypothèse d'une "série |

|

| volcanique ancienne" se trouvait formulée |

|

| avec ses arguments majeurs. Des levers |

|

| consécutifs dans les années cinquante |

|

| apportaient une bonne description |

|

| pétrographique des principaux faciès. |

|

| La série comporte des roches acides et |

|

| des roches intermédiaires ou basiques, |

|

| généralement schisteuses. Le faciès |

|

| acide le plus répandu est un schiste |

|

| feldspathique à séricite souvent pyriteux. |

|

|

|

| On note également des bancs de |

|

| microgranites à grands orthoclases |

|

| automorphes qui constituent |

|

| vraisemblablement des reliques des |

|

| formations originelles, roches volcaniques |

|

| ou éruptives acides. |

|

|

|

|

|

|

|

| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Emeraudes de Morafeno et Ambodibakoly (Côte-Est) Emeraudes de Morafeno et Ambodibakoly (Côte-Est) |

|

Les gisements d'émeraude de la côte Est, ont fourni des |

|

pierres de qualité depuis 1975 jusqu'en 1993. |

| Leur exploitation professionnelle a débuté dans le milieu |

| des années 80. |

| La première découverte recensée fut réalisée en 1911 par |

| le géologue Levat. Puis, durant les colonies, le dénommé |

| Bourgeois exploita discrètement les pierres vertes qui au |

| dire des Malgaches ont fait sa fortune. A leur départ, |

| les colons qui exploitaient des mines d'émeraudes dans |

|

la région, ont mis en garde les indigènes contre les |

| Les émeraudes de cette région se trouvent dans le groupe |

mauvais esprits qui pouvaient se trouver dans les |

| géologique dit de l' Ampasary. (série silico - alumineuse et |

trous. Ainsi, les gemmes sommeillèrent durant 15 ans. |

| calco -magnésienne) à noter l'abondance des gneiss et |

|

| des micaschistes, migmatisation hétérogène de type |

La région de Kianjavato, village situé à proximité |

| épibolite. La roche mère des émeraudes est un |

des mines d'émeraude, se trouve dans ce qu'il reste |

| micaschiste à biotite traversée de talc et de |

de la forêt tropicale de la côte Est. |

| chloritoschiste, métamorphisée par le contact d'une |

|

| masse voisine de granite contenant des pegmatites. |

| Ces intrusions hyper acides donnèrent la glucine, |

| l'alumine et la silice et donc source de béryllium, |

| elles se trouvent à proximité de roches ultrabasiques |

| en particulier de serpentines, schistes biotiques |

| verts, source du nécessaire apport de chrome. |

|

| La série calco-magnésienne se traduit par des |

| gneiss plus ou moins migmatiques, à diopside, |

| grenat, calcite, sphene, et parfois scapolite, plus |

| rarement par des pyroxénites wernerites et des |

| cipolins. |

| La série silico-alumineuse se présente sous forme de |

| quartzites à sillimanite, avec ou sans graphite. Cette |

| série est située de préférence à la base du groupe. |

|

|

|

|

|

EMERAUDES DE MADAGASCAR |

|

|